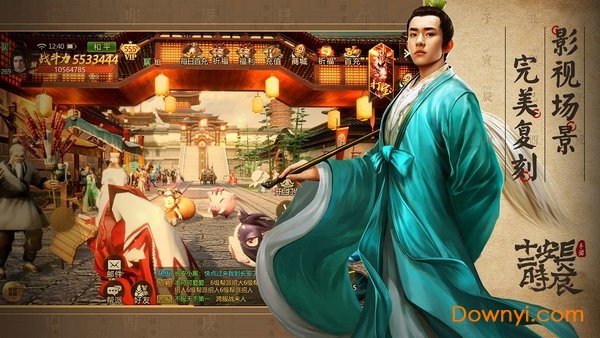

直到长安十二时辰剧终,才读懂了张小敬的初心和使命

《长安十二时辰》的剧情,实际上是一个初心与使命的故事。

剧中各色人等,俱有初心。

林相的初心是天下万事,仅由法制。

圣人的初心是万寿无疆,盛世久长。

太子的初心是顺利接班,推行新政。

李必的初心是当上宰相,匡扶社稷。

张小敬的初心是护百姓平安,“看到大家伙都乐乐呵呵的,就知道自己没白忙活。”

只是很多人的初心只是嘴上念念不忘,

心里却早已蒙尘,不见回声,污浊不堪。

正是对初心的背离,对使命的失守,

导致大唐国运在天宝年间无法挽回的断崖式下跌。

而初心大坝的第一处管涌,

便是唐律被玩弄于股掌之中。

被肆意践踏的唐律

中华法系源远流长,而唐代为其鼎盛辉煌时期。

唐朝以“律令格式”为基本骨架,建立了完整的法治体系。

《长安十二时辰》对此多有展现。

靖安司证物室墙上有“验诸证信,必反复参验,审察辞理;而立案同判,违者杖六十”字样。

这段文字出自《唐律疏议》卷二十九《断狱律》,但前后颠倒、错讹脱漏甚多。

原文为:“诸应讯囚者,必先以情,审察辞理,反复参验;犹未能决,事须讯问者,立案同判,然后拷讯。违者,杖六十。”

这是唐律关于审讯制度的重要条文。

要求司法部门审讯犯人时,先根据犯罪事实审察供词,并与其他证据反复比对验证。

如还无法作出准确判断,才能用刑拷问。

拷讯的经过必须完整记录在案。

司法官员如不遵守这套程序,直接对犯人大刑伺候,严刑逼供,就要吃六十下大板子。

除此之外,唐律还规定,用刑不能超过三次,每次间隔必须在二十天以上,犯人如果顶住三次用刑还不认罪,则可取保释放。

司法官员用刑致人死者,要判处徒刑三年。

唐律强调通过“反复参验”的方法,综合利用各种证据确定犯罪事实,用法律将刑讯限制在一定范围内,要求依法刑讯,体现了中华法系的人性光芒。

剧中丁老三问张小敬:“你办完差,朝廷给你什么好处啊?”

张小敬答:“回死牢,等斩刑复奏。要是运气好的话,还能再看一眼柳叶子。”

言语间,无限凄凉。

这一细节,又牵涉到唐代的死刑复奏制度。

已经被判处死刑的人犯,在行刑之前要再次奏请皇帝核准,方可处死。

即使是皇帝下令斩立决,执法部门也必须反复上奏请示三至五次,得到最终核准后才能执行。

复奏速度不能太快,必须隔天进行。

五复奏,行刑前一天复奏两次,当天复奏三次。

三复奏,行刑前一天复奏一次,当天复奏两次。

如不等皇帝核准就处决人犯,执法官员要流放两千里。

即使皇帝批准了死刑判决,也要等到诏书到达三天后才能执行。

执法官员如敢提前行刑,判处徒刑一年。

复奏期间,案情如有变化,还可以及时纠正。

这就给了皇帝足够的空间严格按照律文定罪,有足够的时间思考是否必须杀人,以免错杀。

唐律如此完善进步,和林相分不开。

正如上篇文章所言,在玄宗时期唐律的修订完善上,林相的贡献颇大。

他对当时的律令格式进行了全面清理,一手制定出具有行政法典性质的《唐六典》。

剧中的林相,时不时将严守唐律挂在嘴边。

谈到圣人让他代政时,林相说:“凡事,仅由法制。只要法理正确,千秋万代将铭记我大唐在天保年间是如何的繁盛无双。”

刑部尚书为罗织李必等人罪名,建议在供状上做文章时,林相反对说:“唐律是我修的,我得守。”

俨然以“依法治唐”为己任,似乎要做依法理政的表率。

但林相及其党羽对唐律的坚守,更多的是以法律的名义打击政治对手,争夺对朝政的主导权。

为夺靖安司之权,林相让吉温、元载直接搬出了《唐六典》。

剧中元载在靖安司诸人面前,字正腔圆地读道:“《唐六典》卷十三,凡两京城内则分知左、右巡……则量其轻重而坐所由御史。”

按照《唐六典》卷十三《御史台》中收录的唐代行政法规,御史台作为唐代中央最高监察机构,主要任务是监察中央和地方各级官员的言行职事是否合乎法律规范。

这就有了司法职权,同时具有起诉、审判等权力。

御史台甚至还设有监狱,被称为“台狱”。

殿中侍御史作为御史台重要属官,其中一项司法职责就是巡查京师长安地面上的不法之事。因此,吉温以御史台殿中侍御史的身份接管靖安司,确实有法可依。

但读完《唐六典》,元载意犹未尽,又读起《百官志》。

按照剧中元载所读“左巡知京城内,右巡知京城外……金吾、县狱”,可知这一内容出自《新唐书》卷四十八《百官志三·御史台》。

这就是明显的bug了。《新唐书》是北宋欧阳修、宋祁等人在宋仁宗嘉佑五年(1060年)修成,元载读这段文字是在天宝三载(744年)。

也就是说,元载提前316年,就精准地预测到了欧阳修他们要写的文字。

如此穿越,哥也是醉了。

如果说林相动用《唐六典》,以法律的名义夺取靖安司之权,还算于法有据的话,那他在审理何孚时,赫然拿出御史台、刑部、大理寺三枚大印,已经是知法犯法、违律专权,视大唐司法体制如无物。

按照唐律规定,朝廷遇有重大疑难案件,由大理寺与刑部、御史台组成“三司”联合审讯。

三司推事,旨在防止个别部门营私舞弊,避免冤假错案的发生。

但在圣人将朝政几乎全部交由林相打理的特殊政治背景下,这一用心良苦的制度设计,简直成了形同虚设的摆设。

当李必看到林相让刑部尚书在供状上,依次盖下刑部、御史台、大理寺官印的时候,

不知心理阴影面积有多大。

试图将权力关起来的大唐法律制度笼子,几乎成了纸糊的。

正如李必对太子所说,“所谓依法治国,如今看来,不过是右相的一言堂罢了。”

在林相看来,唐律是他制定的,自然要为巩固个人权位服务。

林相的守唐律初心,毫无违和感的,变成了用唐律守卫个人地位的权欲。

初心蒙尘的,还有圣人。

永不落幕的宫斗

作为中国古代最伟大盛世——开元盛世的一手打造者,天宝三载的圣人,站在历史的新起点上,面向未来,充满信心。

他要将盛世辉煌,从开元旧时期延续到天宝新时代。

这是圣人的盛世初心。

试问哪个皇帝不想比肩尧舜禹汤,让治下太平安乐,盛世绵长?

只是,圣人的心中,承担盛世初心的使命,只能由他一个人独自扛起,乾纲独断。

花萼相辉楼的宫宴上,86岁的何执正,老泪纵横地劝圣人,要记得开元年间的朝气蓬勃,君臣和衷共济。

圣人对着何执正狂吼:“旧历已经过去了,现在是朕的天宝!”

是的,现在已经是天宝,圣人手中已经握有绝对权力,耳中只能听进去山呼万岁。

旧历开元前中期,圣人的皇权事实上处于被制衡之中。

张说、张九龄等宰相的行政能力虽然较差,但政治操守很强,谋划政事善于从全局着眼,顾全大局,不会因贪图一时之利而放弃长远根本;

更重要的是,敢于直言极谏,敢于和皇帝硬碰硬据理力争,指出政策失误。

他们有着独立的政治主张,从道不从君,使得皇权不至于过分伸张。

开元不完全属于圣人,而是君臣共治。

开元二十四年(736年)十一月二十七,张九龄罢相。林相成为首辅宰相,其党羽全面登台,接管朝政。

林相等人虽然办事能力极强,但处理事务只从一隅一处着眼,不考虑制度变革可能带来的长久隐患,导致中书门下决策执行合一政治机制和边防军区节度使体制的改革,均走过了头;

而且大多政治操守不行,贪赃受贿倒是其次,更重要的是,在政事上一切惟圣人旨意是从,从不敢抗拒林相的任何指示。

而且圣人全面起用林相及其党羽后,改变了之前遇有大事和宰相班子集体讨论的决策方式,遇到问题就任命具有这方面能力的人担任使职、差遣,让其组建办事机构,授予全权处理。

而担任使职、差遣的官员,往往越过宰相班子直接对圣人或林相负责。

朝廷的权力完全集中到圣人和林相手中,唐朝自太宗以来形成的集思广益、广开言路决策机制被废弃,朝廷重大决策失误不可避免。

剧中圣人落难,流落平康坊之时,大伯甲说的那句,“(圣人)人老了,脑子糊涂,做不动事,都正常”,看似轻描淡写,实则道出了天宝年间朝廷决策机制的最大风险。

走向新盛世的路,只能圣人一个人去走。

太子亲儿子也不容置喙插嘴,帮忙照看。

朕不想给的时候,你不能来拿。

对付太子,圣人不能亲自动手。

那样吃相太难看,有伤皇家颜面。

天宝三载,即将冲破六十岁大关的圣人,面对羽翼日渐丰满的太子,终于下了最后决心,决定使用大规模杀伤性武器——林相。

剧中太子委屈地问圣人:“父亲心中,儿和右相,谁对大唐更有用?”

《长安十二时辰》此时此刻圣人一句“林相”的怒吼,恰是真实历史彼时彼刻圣人的真实想法。

《长安十二时辰》剧中时间两年后的又一个上元夜,天宝五载(746年)正月十五,太子秘密与手握财权的小舅子韦坚相见。

然后韦坚又在道观见了西北大将皇甫惟明,嘀嘀咕咕不知说了什么事。

林相发现后,诬告太子勾结军队,要发动政变,抢班夺权。

圣人当即将韦坚、皇甫惟明贬到地方上当刺史,后来又将他们赐死。

太子为撇清干系,被迫与太子妃韦氏离婚。

到了年底,太子另一个老婆杜良娣的父亲杜有邻,被女婿柳勣告发勾结东宫,图谋不轨。

案子被林相揽下来,拼命往太子身上扯。

太子为了证明自己的清白,又将老婆杜良娣抛了出来,和她脱离夫妻关系。

杜良娣被废为庶人,老爹杜有邻被活活打死。

开元二十九年(741年),信安王好不容易拿下的石堡城,被吐蕃从盖嘉运手中抢走。

盖嘉运在《长安十二时辰》中出现过,就是拒不发兵救援张小敬第八团的那位。

为收复石堡城,圣人让王忠嗣兼任河西、陇右、朔方、河东四镇节度使,决心倾四镇之力攻克。

王忠嗣老成持重,建议厉兵秣马见机行事,要求暂缓进攻。

圣人很生气,林相乘机诬告王忠嗣要带兵进京,拥立太子登基。

幸亏圣人及时醒悟,把太子给摘了出来,只处理了王忠嗣。

太子这才躲过一劫。

通过这三次大案,林相虽然没把太子给掀下马,但几乎把太子的班底给清除干净。

太子刚刚长出来的一点羽翼,被拔得毛都不剩。

作为太子的智囊,李泌明白,这一切的背后,都是圣人那只看不见的手,在翻雨覆雨。

剧中李必曾对高力士说,“太子和右相争斗到今日,愈演愈烈,人都说是他二人争权,可实际这背后操控者,不正是圣人吗……是圣人在用平衡术,只有太子和右相,把精力放在争权之上,这大唐之权,才会掌握在圣人手中”。

林相是条狗,圣人才是拽着狗绳,指挥狗去攀咬的人。

正是因为看破这层,所以历史上的李泌才在十二年后,死死拉住了要向林相复仇的太子。

那是在至德元载(756年),太子终于借助安史之乱的历史进程,在灵武艰难登基接班,指挥平叛。

一朝权在手,便把令来行。

太子准备下令前线众将,收复长安后的第一件事,就是刨林相的坟,开棺鞭尸,踏上一万只脚,然后再挫骨扬灰,让他永世不得超生。

太子话还没说完,李泌就连连摇头,不可不可。

太子很纳闷,林相那条狗当年差点没把你生吞活剥,你还替他说话,李泌你是属圣母的吗?

李泌说,非也非也。林相后面是谁,太子你还不明白吗?你现在清算林相,不是等于要打倒圣人吗?

恨林相,就等于恨圣人。你让躲在四川巴山蜀水凄凉地的圣人,情何以堪!

现在天下乱成这幅熊样,你父子二人还相亲相杀窝里斗,还怎么凝聚人心,团结一致去平叛?

太子幡然醒悟,抱着李泌哭了个昏天黑地。

天宝年间三次大案后,太子的精神受到极大刺激,从此更加小心翼翼,隐忍不发,不到40岁就已经两鬓斑白。

他只有耐心等待。等待一个能让他彻底翻身的机会。

这个机会,圣人在有生之年不会给他,李泌拼尽全力也给不了他,只有初心不改的张小敬,能一箭射给他。

无法化解的死结

剧中张小敬在查案关键时刻问李必:“司丞曾说,不顾一切,要护长安百姓周全。此时,初心可改?”

李必回答:“不会改。”

接着反问张小敬:“张都尉历此磨难,是否仍像当初承诺的那样?”

话外音是,你张小敬一边为犯险查案,一边受奸人陷害,还会不会心甘情愿,为朝廷效力?

张小敬回道:“朝廷是朝廷,百姓是百姓。”

话外音是,我张小敬的初心本来就不是为朝廷卖命,而是为我唐百姓服务。

这份初心,也是李必的。

李必曾对张小敬说,他之所以要当宰相,是因为“宰相能守天下百姓。上天生我在这钟鼎世家,就是要我担大任,以我心智福佑大唐百姓”。

但是,李必的初心曾经有所动摇。

相对于福佑大唐百姓的初心,他更珍视辅佐太子接班和个人拜相辅政的初心。

何孚后来问李必:“你这么查案子是为了什么?为了大唐百姓?你真关心他们吗?”

李必无言以对。

何孚大笑:“被我说中痛处了吧!”

大灯楼里,李必做得最多的,是苦苦哀求龙波放过太子。

只有太子在,他才有拜相的可能。

幸好,大灯楼爆炸后,九死一生的李必及时醒悟,表示“职在查案,查明真凶才是忠于职守,我才能保护长安”。

算是找回初心。

但朝廷大臣并不个个都像李必,他们和初心愈行愈远。

天宝年间,朝廷的政治经济财政军事,几乎都面临着无法化解的死结。

政治上,使职差遣体制和原有的三省六部体制叠床架屋,事权不分,责权不清,无人负责。

经济财政上,赋税负担几乎全部落到小民头上,大量自耕农无法承受赋税徭役,被迫逃亡,成为流民。

军事上,节度使尾大不掉,军事力量内轻外重。

而这所有死结背后最大的死结,就是朝廷忘记了大唐开国建政时的初心——以民为本。

忘记初心的朝廷核心决策圈成员,必然承担不起将唐朝各项事业再推上一个新台阶的历史使命。

从圣人到林相,再到把林相咬下台的杨国忠,所有改革的出发点,都是为了尽可能收敛钱财,解决眼前矛盾尤其是财政危机,而不是国家的长治久安,百姓的安危冷暖。

户部小吏祝慈对落难圣人说的那句,“长安今日之繁华,已是在吸万民骨髓。然而,又还能吸多久”,无疑道出了天宝年间错误改革路线造成的最大恶果。

就连何执正、郭利仕这些人,一系列辗转腾挪的背后,也是为了让太子顺利接班,而非长安黎民安危。

暴恐阴云压城之时,李必曾问郭利仕:“那长安百姓怎么办?”

郭利仕白了李必一眼,说得很明白,很干脆:

“大鹏展翅九千里,它看不见地下的蝼蚁。”

剧中的蝼蚁,是龙波和他的一帮兄弟。

历史中的蝼蚁,是庞勋,是王仙芝,是黄巢,是被朝廷忘记的百姓。

正是这些蝼蚁,给了唐朝致命一击。

李唐宗室的不肖子孙们,忘记了唐太宗“为君之道,必先存百姓”的初心,背弃了唐太宗“水能载舟,亦能覆舟”的圣训,终于把盛世繁华,酿成一杯乱世苦酒,自斟自饮。

只有张小敬,虽历经磨难,仍不改初心,无愧使命。

他说:“我是个兵,兵就是守护别人的。”

这是他一生永远的初心和使命,道心坚定,灵台无尘。

他边关打仗是为保卫大唐百姓,缉拿暴恐分子是为护佑长安黎民。

大灯楼里,他想尽办法,心心念念尽快疏散百姓,避免波及无辜。

和李必一起归隐江湖后,张小敬还念叨着:“我到哪都是个兵,他日长安要是再有危险了,再回来。”

他一切行为的出发点和落脚点,只有天下苍生。

最终,历史上安史之乱爆发,圣人跑路到马嵬驿,张小敬一箭射杀祸国殃民的杨国忠,也把摆脱父皇掌控的机会射给了太子,更把通过组织人事调整,来扭转朝廷路线政策方向的机会,射给了大唐。

杨国忠被杀后,护驾禁军发动兵变,太子趁机与圣人分道扬镳,独自北上发展。

大唐这才能在安史之乱的大退败中振衰起敝。

平定叛乱后,朝廷又强力推行两税法的赋税制度改革,按土地多寡、财力大小,而非人口多少分配赋税负担,让富户成为赋税主体,纾缓民力,向着存百姓、恤民生的立国初心回归。

最终再次中兴,延续了一个半世纪的荣光,收获荣耀千古、国运长久的始终。

(来源:人民法院报微信公号)

古玺方寸地 千年雁门关——唐中期“雁门郡之印”考略

三关冲要无双地,

九塞尊崇第一关。

这是雁门关北门嵌镶的砖刻对联。上联三关指雁门关、宁武关、偏头关,为长城外三关。下联指“天下九塞,雁门为首”。雁门雄关,北依雁北高原,南屏忻定盆地,群峰挺拔,依山傍险,是古代中原农耕民族抵御北方游牧民族南侵的天堑,历代镇守边关的咽喉,千古兵家征战之地,也是历代为无数文人墨客吟咏题颂的神往之地。

一座雁门关,半部华夏史,可见雁门关历史的悠久与文化的厚度。《雁门关志》载:“勾注山,古称陉岭。岭西为西陉关,岭东为东陉关,两关石头边墙联为一体,历代珠联璧合互为倚防。雁门关明代前址西陉关,东陉关倚防;明代后址东陉关,西陉关倚防”。由此可见,雁门关的关城在明代是有变化的。古雁门关北口为白草口,南口为太和岭口。明代以来雁门关北口迁为广武口了。雁门关东西两翼分别延伸至繁峙、原平。雁门关整体布防概括为“两关四口十八隘”,古代在这设隘口十八座。雁门关作为万里长城的重要组成部分,是战争最为频繁,知名度最高,影响面最广的古关隘之一,被誉为中华第一关。

雁门向北,就进入塞北的大漠了。雁门关的历史,最早要追溯到战国时期的赵武灵王在此与匈奴作战。汉朝名将李广、卫青、霍去病都曾经率兵和匈奴在此作战。李广就曾任过雁门太守。宋辽之战,杨家将的故事家喻户晓,雁门关就是宋与辽对峙的主战场,现在景区内还立有杨六郎的塑像。据传雁门关北口白草口原名败草口,就缘于杨业兵败此地绝食而亡。宋夏之战,时任并州通判的司马光经此视察麟州屈野河西边防。抗日战争中,我党领导的八路军在此狠狠打击了日本侵略者,取得著名的雁门关大捷。而以雁门为名的雁门郡,也历经秦、汉、隋、唐,前后多次改复置废,至唐肃宗乾元三年,前后共一千多年。雁门关因其独特的军事地理要冲和奇异的山河风貌,历来为文人骚客所咏诵。诗仙李白云“昔别雁门关,今戍龙庭前。惊沙乱海日,飞雪迷胡天”,把雁门关平川走沙、胡天飞雪的壮丽景象描绘得栩栩如生。

中唐魏博节度使田承嗣就出身雁门田氏,系唐朝中期将领、军阀、藩镇,安东副都护田守义之子。史载田承嗣骁勇善战,跟随平卢节度使安禄山,屡立军功,迁左武卫将军,率军攻陷洛阳。安史之乱平定后,归降朝廷,拜魏博节度使。而后田承嗣割据一方,不听朝令,魏博镇俨若独立王国。唐代宗实行姑息之政,用心笼络,下嫁永乐公主,授予检校左仆射、同平章事、封雁门郡王。汉书名碑《鲜于璜碑》主要叙述鲜于璜的祖先世系及其生平仕历。鲜于璜初举上郡孝廉后,曾为度辽右部司马、赣榆令、太尉西曹、安边节使等,终官雁门太守。他为官乏善可陈,过世后却为现代书法爱好者留下一套名碑,也不失为一个美谈。

今天,我们有幸让藏友从日本回购的“雁门郡之印”重见天日。这是书法、金石史上的一大幸事。那么,这方官印是什么年代的呢?这方古印背后有什么鲜为人知的故事呢?

“雁门郡之印”为铜质、鼻钮,方形,纵5.5厘米横5.5厘米,通高4.3厘米,重261.6克。印背镌刻“雁门郡之印”五字,为楷书款。从印面印文风格和鼻钮的形式来判断,当为唐朝的中期的雁门郡官印。

雁门设郡,要追溯到公元前300年。《史记·匈奴传》记载:“赵武灵王二十六年(前300年),亦变俗胡服,习骑射,北破林胡、楼烦。筑长城,自代并阴山下,至高阙为塞,而置云中、雁门、代郡。”唐朝于天宝初年设雁门郡。《旧唐书》卷三十九记载,“代谢中都督府,隋为雁门郡,武德元年置代州总管,管代、忻、蔚三州。代州管雁门、繁畴、崞、五台四县……天宝元年改雁门郡,依旧为都督府,复为代州……。”唐朝建国之初,武德元年(公元618年)改雁门郡为代州。天宝初年(公元742年)复置雁门郡,至乾元元年(公元758年)又改为代州。由此推断,唐朝雁门郡建置存续为公元742年至公元758年之间,前后共16年。所以,该印当为唐中天宝至乾元年间的雁门郡官印,其“年龄”应该有1360多岁了!

对于印章的研究,从元明文人印初兴以来,至明清时期,印学流派纷呈,而近代更是景象繁荣,名派林立。秦汉印无疑是人们关注的热点,他们高举“印宗秦汉”的大旗,一时使得除秦汉以外的印章备受冷落。尽管浙派鼻祖丁敬提出了“早知唐宋元朝妙,何曾墨守汉家文”的口号,但追随者却也寥寥可数。直到晚清瞿中容《集古官印考证》首倡隋唐官印考释研究之先河,继而民国金石学家罗振玉大力搜求辑其印文成《隋唐以来官印集存》一书。该书共收官印225枚,其中隋唐官印25枚,成为研究隋唐以后历代官印的必备书目。上世纪七十年代罗福颐所著《古玺印概论》,从古印书体、名称、钮制、材质、类别到古印的由来、古印时代、用印遗迹、印文排列方式等诸方面做了全位的研究。其中对隋唐官印从印文、形制方面详细并举例说明,归纳精准的鉴别要点。当代孙慰祖先生所著《隋唐官印研究》一书,可以说是目前为止最全面、最系统、最具权威性研究隋唐官印的专著。该书总结前人隋唐官印研究成果,广泛罗列新近发现文献资料,通过由官而私,由内而外,由前而后,由实物到文献的多层面考究,对隋官唐印分期考释,其体制的形成,材质制作工艺均有系统的研究。这些研究成果为鉴定隋唐官印提供了非常宝贵的参考和系统的指导,同时也丰富了金石学、书法篆刻学、考古学的学术内容。据孙慰祖《隋唐官印研究》介绍,目前发现的隋唐官印仅三十余方,其中大多数仅仅只见印文。可知隋唐官印非常稀见,学术研究也滞后秦汉印。但通过几代学者筚路蓝缕,使中国印史这一薄弱地带逐渐呈现出比较清晰的轮廓。所有这些研究成果对于我们今天来考略“雁门郡之印”,从学术上提供了极大的帮助。

“雁门郡之印”印文释读

“雁门郡之印”印面五字,分作两行排列,第一行“雁门”两字,第二行“郡之印”三字。印文为小篆阳文,边框粗细与印文相同。印文结体严谨,线条屈曲盘绕,笔画圆润,篆法婉约秀美,线条流畅自然。章法上,根据字的笔画简繁艺术性地做伸缩挪移处理,匠心独具。“雁”字笔画多,占用空间大,“之印”笔画少占用空间小。为追求印文布局上整体的匀称,笔画最少的“之”字,通过盘曲笔画的形式使印面平衡。这种屈曲处理既不突兀,也与其他字十分协调,画面也更加美观。比较“之印”二字的篆法官形,风格在唐官印大多比较接近。再看印文与细边框的搭接连接安排得也极为精妙。印文与边框三向均是有笔画搭连,雁门右边全空无任何笔画搭连,可见篆印者安排无程式化的匠气,其余三向边框均有三笔与边框相连,这样顺势而为,顺“印”自然,珠联璧合。“门”字的大块留白和“门”字上部中间横画斜插可谓点睛之笔,使严谨端庄的印面增添了无限生动活泼的美感,仿佛两柄神剑化作门栓,紧紧锁住雁门雄关。

"雁"和"鴈",古代通常混用。汉许慎《说文解字》里解释,雁者,鳥也,从隹从人,厂声,读若鴈。雁字形声兼会意,雁是一种鸟,隹,人(亻)表意,厂(an)表读音。甲骨文隹的字形也和鸟的字形非常接近。可见"鸟"和"隹"在造字时时常互换,比如鸡的繁体字"鷄"也可以写作"雞"。因为大雁在迁飞中根据空气动力学原理,是按人字或一字有序排列行进的,所以在古汉语古诗词中,“雁序”又表示兄弟之秩。而每年大雁南飞都是定期的,从白露开始,到寒露结束,仿佛佳人守约一般。所以,古人又多以鸿雁来比喻爱情,如“雁字回时,月满西楼”。

据研究,唐朝铜官印制作方式大致可分为焊接法和整体铸造法。整体铸造法印风,能于浑厚苍茫中见精微,流动中见迟涩朴茂,有水墨淋漓之趣。焊接法官印又称“蟠条印”,是先铸好印体,印面内凹成腔,再根据文字造型蟠绕焊接在印腔内而成,其特点线条便于操控,雅洁劲挺。二者呈现的印面效果最明显的区别是笔画相交处的衔接形态。焊铸法笔画相交处大多会出现分离的状态,有的甚至出现位置的偏移,如"金山县印、武夷县印"等。整体铸造法由于铸造工艺的原因,笔画交接处衔接点明显粗大于笔画,且内夹角边缘均有明显的内弧线,给人的视觉效果非常牢固,整体印面熔为一体,如"万年县印"。"雁门郡之印"笔画交接处衔接点饱满,较笔画更加粗壮结实,故此制作工艺当为非常典型的整体铸造。

唐代由于经济社会的高度繁荣,其各种艺术也达到了一个巅峰昌盛时代,诗歌、绘画、书法都取得了突出的成就。篆书这一古老的书体在唐代出现了新的繁荣景象,是在汉魏以后出现的篆书发展高峰,书法史称之为“篆书中兴”。代表书家有:李阳冰、卫包、唐元度等。唐代“篆书中兴”的另一个重要原因是得益于唐承隋制,科举取士,国子监专设书学为品学之一,立博士为教。当时既要学习古今不同的字体,也要明了字体的源流正变。正是这种严格的训练,结束了北朝以来文字混乱的局面,开始了唐人尚法的风气,也使人们对篆书的认识有了很大的提高。此后,朝廷还专设校书郎一重要职位,担纲者都是饱学之士。据《大唐六典》载:“时有校书郎正字之官,其职责是掌管典籍校刊,文字刊正工作,校刊整理的书籍共有五种字体,第一是古文,已废弃;第二种是大篆,只在刊载石经使用;第三种是小篆,用于印玺,幡碣;第四是八分,用于石碣,碑碣;第五是隶书(指当时通行的楷收),用于典籍、表奏,公私文疏。”于是便形成了唐初至唐中这一时期所谓的篆书中兴。篆书名家有成就的都是小篆,《唐六典》明确入印采用小篆,这样名家的书风自然影响了当时官印私印文的风格。

有研究者认为,隋唐官印的区别之一在于“之印”与“印”之不同。唐代官印与隋代官印关于辞例有无“之”字的区别,罗福颐先生的认为,唐代官印多有“之”字,不用“之”字者多半为隋印。但在长安大明宫遗址出土中晚唐封泥中发现有加“之”字的,也有无“之”字的。罗福颐的观点就要辩证地来看了。从仅存数例隋官印中确未见“之”字,有加“之”字可以认定为唐代官印的观点还是要仔细考究、认真商榷的。孙慰祖先生在《隋唐官印研究》里提出保守的观点:“左侧‘县之印’三字风格一致,唐代官印是统一制作,还是有本所依,还需史料进一步证实,而且此类现象在中唐较为常见。”笔者以为从《唐六典》明确入印采用小篆这一要求,从逻辑推理对于最能代表执政权威的信物的文字应该是统一。既然外形形制,尺寸大小,印文辞例有统一的定制,印文更应该统一。也就是说带“之”的肯定唐朝的,不带“之”未必是唐朝的。

“雁门郡之印”形制和背款的考究

为了将隋唐官印从形制上与其它官印中区别出来,罗福颐先生通过对故宫旧藏几方的隋唐官印研究,归纳出隋唐官印的基本特征:一是加大了的鼻钮,二是有些有背款有印文铸出、印文篆书。隋唐官印的区别在于,隋印印钮“明显保留着汉晋鼻钮形式,钮顶呈半圆形,鼻厚而宽,孔穿较小,也是半圆形,整个外形完全是汉晋鼻钮的放大。”而“唐代官印的钮制与此有较大的差别,钮变高、薄、窄,孔穿随之变长,向后发展经五代至宋,逐渐形成橛钮,则完全失去鼻钮的形态。”由此,汉晋隋唐官印印钮的变化脉落已非常清晰:隋朝鼻钮加大,至唐朝早朝印钮变高变细,而到了五代宋变鼻钮为橛钮。官印制度的变化,学界关注的大多是印面的大小。隋唐官印的尺寸的增大,一般在5-6厘米之间。据孙慰祖先生研究唐官印印面平均尺寸为5.5厘米左右,“雁门郡之印”尺寸为5.4厘米,符合唐印官制。现就故宫博物院藏“中书省之印”与“雁门郡之印”背款做一比较,中书省之印可谓是公认的中唐官印标准器。其印面尺寸为5.7*5.6厘米,“雁门郡之印”尺寸为5.5*5.5厘米。二印尺寸相差无几,形制基本一致。

隋唐官印的鼻钮有一个从粗大到高细的变化,鼻钮也标注出具体尺寸。根据孙慰祖先生《隋唐官印研究》中隋官印和唐官印中的标注的通高数据计算,隋印平均通高3.25厘米,唐官印平均通高4.21厘米左右。“雁门郡之印”鼻钮与之比较,“雁门郡之印”通高为4.3厘米,略高于唐官印平均值。由此可见,“雁门郡之印”钮的高度、厚薄、宽、窄,孔穿的长度完全符号唐中期官印的形制。

焊铸法“金山县印”

整体铸造法“雁门郡之印”

我们仔细观察这方印的鼻钮会发现,鼻钮的绳口隐隐约约能看出有磨损的痕迹。这说明鼻钮不仅是方便盖印时把握力度,同时可以看出,当时的官吏为了使用和携带方便,确实是用绳子拴系着鼻钮的,类似当今时髦女孩的手机链。用放大镜还可以看到鼻钮绳孔内侧,沉淀着微量的泥沙,已经和锈斑锈蚀融合在一起了。

隋唐官印除了印面尺寸、钮制、印文用印制度方面不同隋唐之前以外,还有一个显著标识,就是官印在制作过程中出现的背款。秦汉时代,官印基本不署款。这也是后来文人篆刻款识的滥觞,隋唐官印背款大多凿刻,内容大多为印面释文和制作、颁发印章年月的文字。诸如隋“广纳府印”印背上镌有“开皇十六年十月一日适”,唐中书省之印、武夷县之印、平琴谢之印均有释文背款。这些背款文字有的凿刻一行,有的分两行,大多为楷书。学界对背款问题有两种说法,一种为释文加年款的定为隋代,一种为单有印面释文的定为唐代。但从现有资料来看唐代官印未发现有年款的,隋代官印也有无款的。格式上有做一排凿刻的,也有做两排凿刻的。故宫博物院藏“中书省之印”背款分两排凿刻“中书省”三字已剥泐不清,“之印”两字清晰可见,与“雁门郡之印”背款“之印”比对,字体风格大小及凿刻的位置如出一人之手。不知当时是否是官方严格要求的定制,但从多件唐官印中发现此背款至少也可以认为是当时的制作习尚,或许也是约定俗成。

“雁门郡之印”皮壳及锈色

唐代百官“皆用铜印”,是一种明确的制度。铜印由于长期埋藏于地,距今已有一千多年,经过长时间的酸化腐蚀及氧化锈蚀。因此,铜印的锈斑是由内向外一层一层长出来的。细观“雁门郡之印”贴骨锈坚固细密,红斑绿锈层次分明,贴骨处黑锈,黑锈之上为红锈,再之上呈绿锈,绿锈有明显的结晶斑。在一百倍放大镜观察锈色绿、蓝锈色很有魅力,它给本有着沧桑之美的铜印增添了一抹神秘的色彩,从皮壳包浆来看当是新中国成立前出土,其坑口具有典型的北方特征。南方的坑口红绿锈居多。这种红斑绿锈层次分明,由黑而红,由红而绿,锈而结晶,当属北方的坑口。唐代官印能保存如此完整的品相非常难得。

结合存世的公私馆藏隋唐官印进行比勘,“雁门郡之印”印面印文风格,形制特征,结合背款和锈色,都完全符合唐中朝官印特征。使用时间约为中唐天宝(公元742)至乾元(公元758)年代。唐朝官印由礼部掌管,从印的颁授、铸造、置印、改铸到废印缴销都有一套严格的管理制度。据宋人宋敏求《春明退朝录》记载,规定作废或不用的官印要上缴,一律交礼部员外郎,先在厅前的大石上碎其字,然后再销废。因此,唐代官印传世非常稀少。

匹马向何处,北游殊未还

寒云带飞雪,日暮雁门关

一路傍汾水,数州看晋山

知君喜初服,只爱此身闲

如今的雁门关已不是苍凉的边塞,中唐的雁门郡也离我们远去了一千多年。安史之乱,田承嗣反复降唐又叛唐,这枚雁门郡之印回放了一千多年前那次盛世的战乱。仔细把玩这方斑驳锈迹的“雁门郡之印”,我们仿佛听到那远古的勾注山下金戈铁马中的千年厮杀声,仿佛听到了王昭君“汉恩自浅胡恩深”的不尽哀怨,仿佛听到了范文正公“衡阳雁去无留意”的浅浅低吟,仿佛听到了杨业慷慨赴死、绝食而亡的无奈悲叹……往昔不可追,远去了鼓角争鸣,暗淡了万光剑影,唯这方雁门郡之印还在提醒我们,和平来之不易,发展更须努力。(玉平 半铁)

相关问答

246天下天宝彩票官方版下载-手机网上最贴心的Android软件应...

246天下天宝彩票官方版下载...

使用天宝R8的手簿怎么和电脑连接导出或导入数据?

两种解决方案,第一种,你直接按照点名,北,东,高的格式组织你的坐标,另存为*.csv格式的数据,拷贝到tsc2handheld中第二种解决方案,是你用tsc2handhe...

天宝和航盛哪个cd机品牌的好?

天宝和航盛都是国内知名的CD机品牌,两者在品质上都有着一定的保障。不过,从用户口碑和市场反馈来看,天宝的CD机更受消费者青睐。天宝CD机以其良好的音质、稳定...

老师们请回答廊坊天宝TrimbleC5机械全站仪报价单,天宝Tri...

[回答]牌子GPS,主要经营全站仪、经纬仪、水准仪、GPS接收机、各种特种测量仪器,测绘器材及配套产品。公司经营品牌有,美国天宝,苏州一光,合众思壮UFO等系...

手持gps测量仪哪个什么牌子的好?

有人说国产仪器的稳定性和收敛性值得怀疑,那说的一般就是国产北斗主板的仪器了。建议你要是对性能要求比较高,就买国产仪器使用天宝板的RTK接收机。目前国内厂...

专业的天宝TrimbleS7全站仪批发价格,天宝TrimbleS7全站仪好...

[回答]可以先从全站仪下载一个数据文件看一下格式总体非常满意的一次购物公司经营品牌有,美国天宝,苏州一光,合众思壮UFO等系列及国内各厂家的全站仪、...

差分GPS差分格式又有什么?

国际海事无线电技术委员会在1983年11月为全球推广运用差分GPS业务设立了SC-104专门委员会,用于论证提供差分GPS业务的各种方法,并制定各种数据格式标准。1985...

什么是词?词的特点是什么?词的特点从押韵、字数、平仄上来讲_...

[回答]quot;词".词牌知识词牌,就是词的格式的名称.词的格式和律诗的格式不同:律诗只有四种格式,而词则总共有一千多个格式(这些格式称为词谱).人们不好...

天宝笔记本x7可以装win7系统吗?-ZOL问答

2,为了区分正反面,可以用鲁大师2014官方下载电脑版或者其他性能测试软件测试一...硬盘空间:16G以上(主分区,NTFS格式)显示器:要求分辨率在1024X768像素及以上...

怎么把GPS里的航迹数据导入arcgis里生成图层?-ZOL问答

如何将GPS数据导入ArcGIS并生成图层取决于所使用的软件和采集数据的方式。具体...保存点数据时,请使用点号(.txt)文件格式,并包含X坐标和Y坐标。然后,您可以尝...